1992년 여름, 대학 4학년이던 저는 유럽 배낭 여행을 떠났습니다. 졸업을 앞두고 아직 취업도 되지 않은 상태에서 겁없이 떠났지요. 얼마 전 책장을 정리하다 1992년 다이어리를 발견했어요.

30년 전, 유럽 여행기를 기록한 일기장입니다.

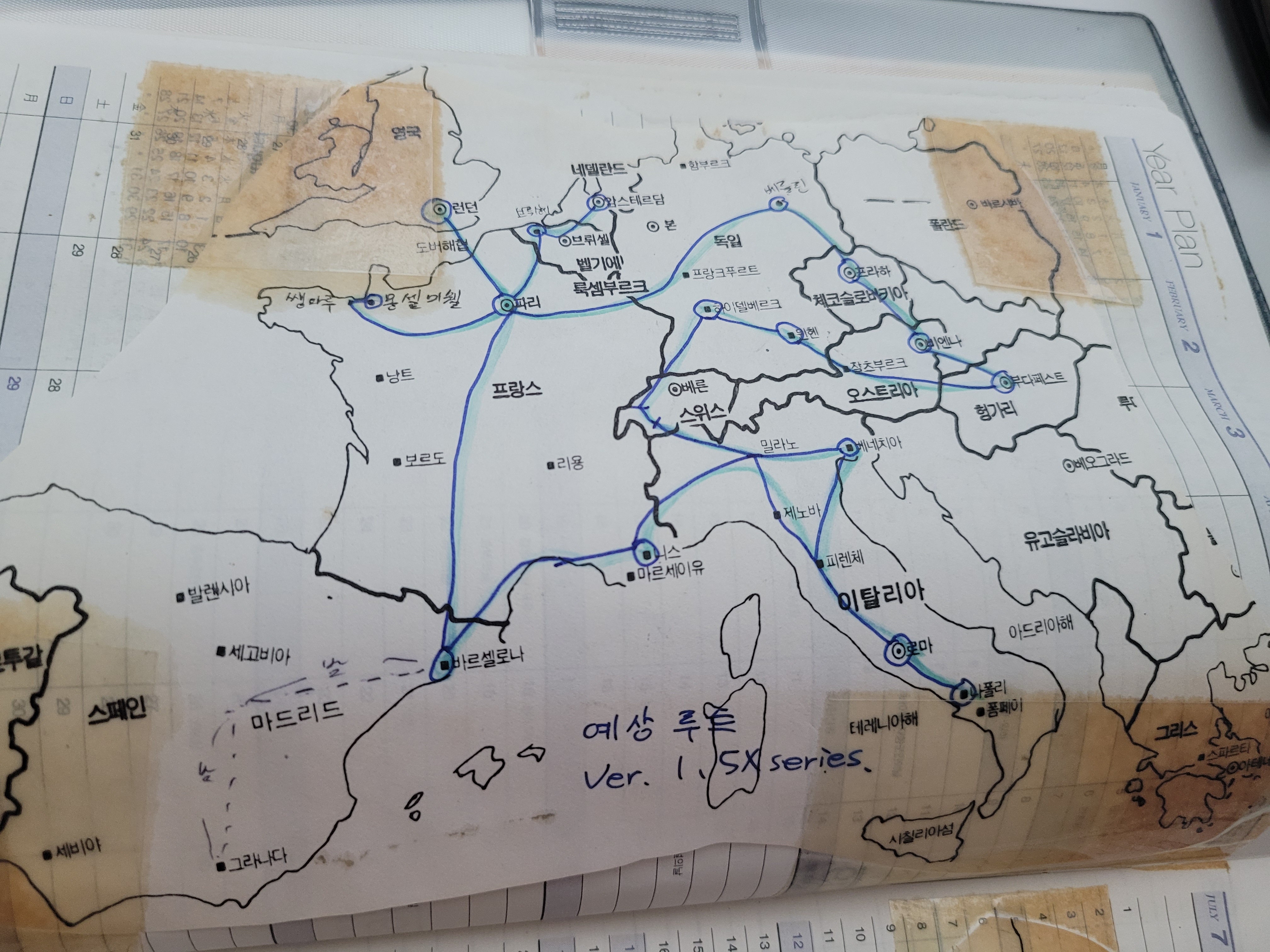

다이어리 첫 장에는 이렇게 예상 루트가 나와있네요. 구글 지도가 없던 시절, 이렇게 경로를 표시했어요.

그 뒷장에는 유럽 여행을 떠나는 스물 네살의 민식이의 포부가 적혀 있어요.

'어떻게 살 것인가!

여행은 작은 하나의 삶이다. 짜임새 있고 보람있게!

- 그곳에서 유명한 것을 해보자. 스위스에선 스키, 암스텔담에선 운하 유람 등등.

- 항상 모험을 찾아나서자. 시골 마을에서의 민박, 각 도시마다 싸이클링.

- 사람들과 마음껏 부대끼자. 디스코텍이나 선술집에 들려 몸으로 부딪혀보자.

- 무언가 끊임없이 생각하고 탐구하라. 유럽이란 넓은 땅에서 배울 게 없다면 어디서도 배울 순 없다.

- 항상 기록하도록 하자. 이번 여행은 내 삶의 전체 세계로의 일정의 첫걸음일 뿐이다.

무언가 남겨와서 다음 여행이나 외유 때를 기약하자.

그 밑에 이렇게 적여 있어요. '1일권을 끊기보다 우짜든동 걷자!'

참 재미있네요. 지금도 저는 택시는 타지 않고, 어지간한 거리는 걸어서 다니거든요. 제가 다니는 여행의 원형은 1992년에 만들어졌군요.

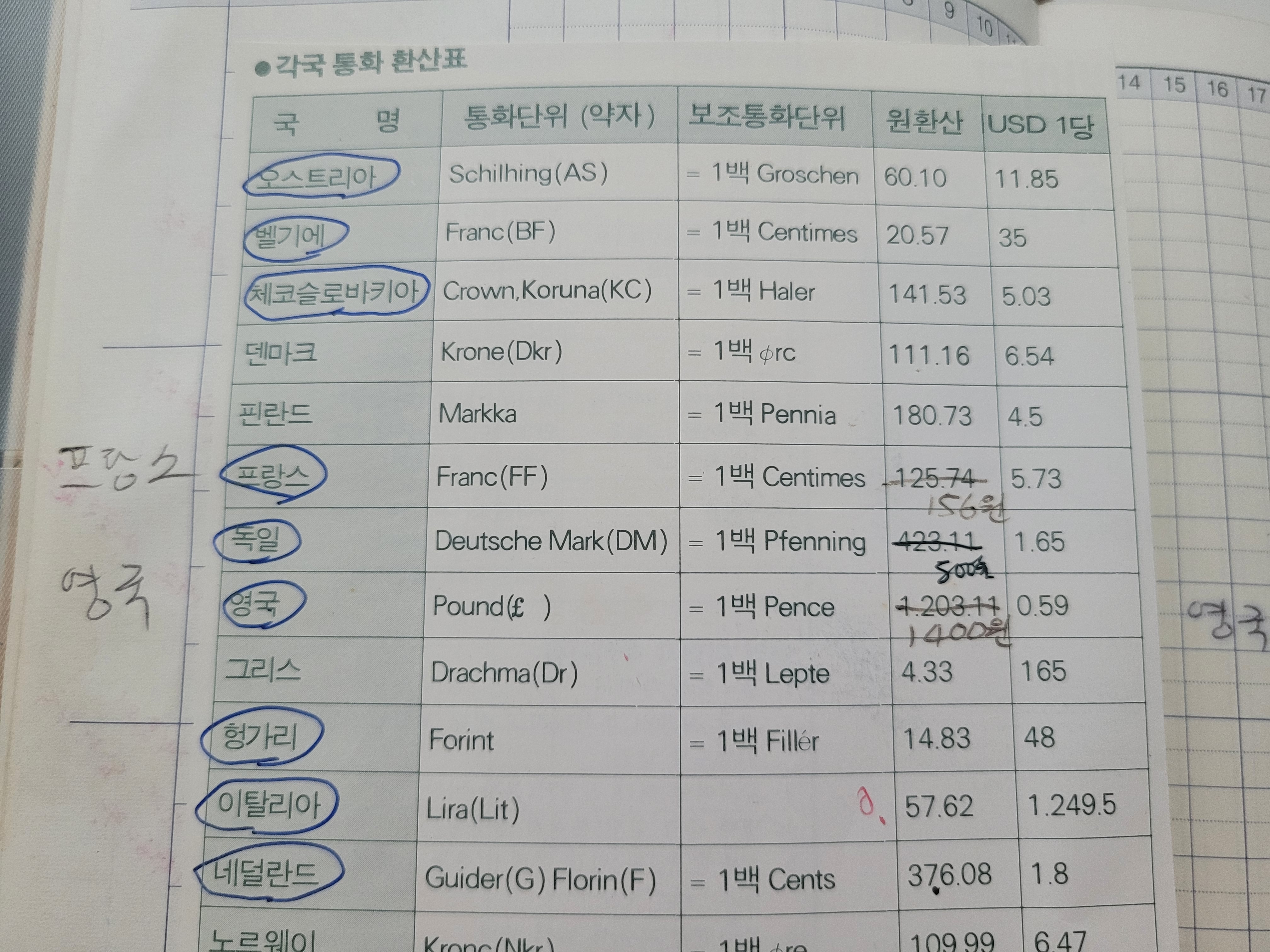

각국 통화 환산표가 있네요. 유로 통화 단일화 이전에는 나라마다 다니며 환전하는 것도 일이었어요. 요즘은 여행다니기 얼마나 좋은 시절인지 다시 한번 실감합니다.

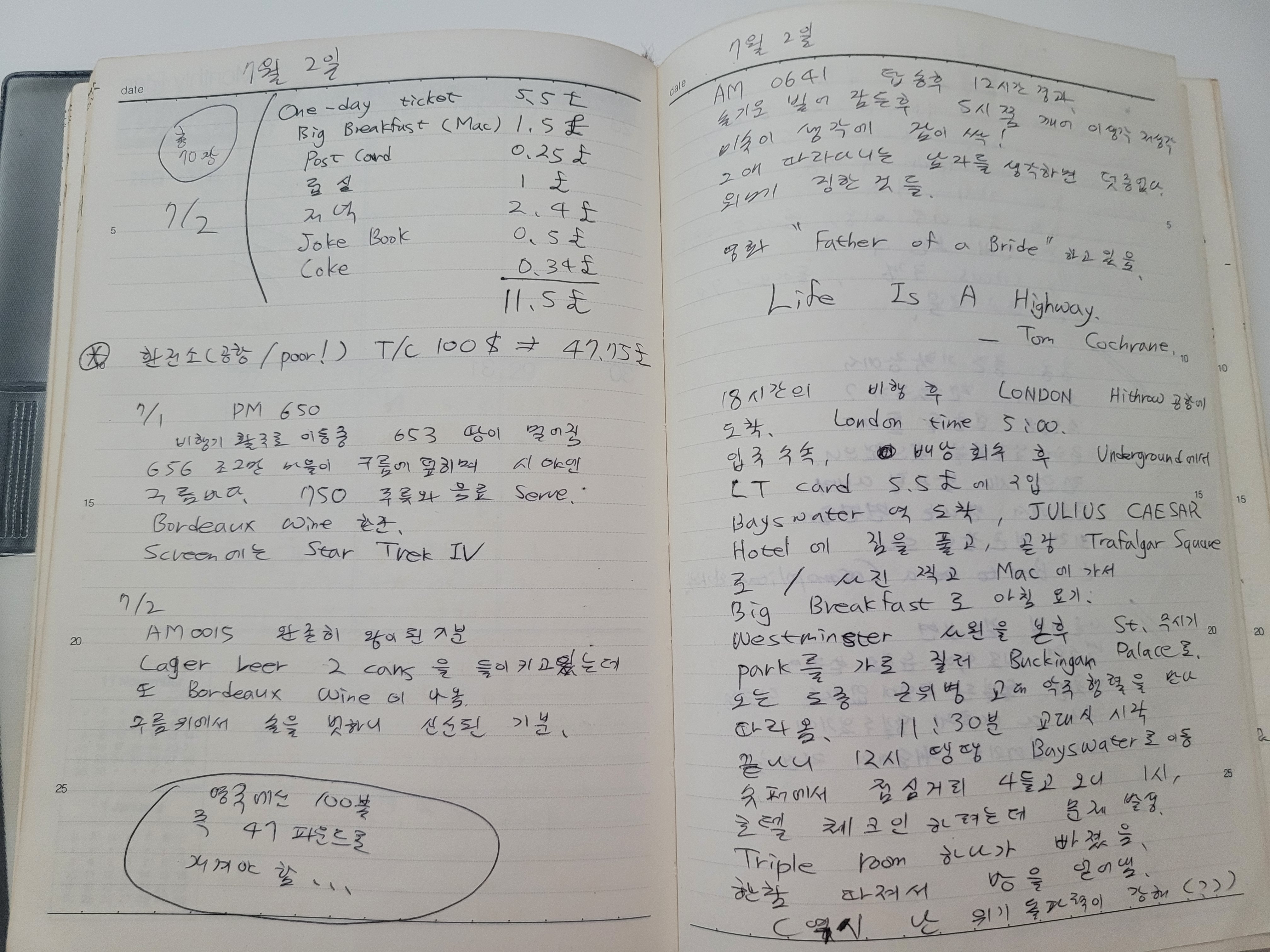

영국항공에서 산 항공권은 7월 1일 서울 - 런던, 7월 5일 런던 - 파리, 8월 9일 파리 - 홍콩, 8월 12일 홍콩 - 서울, 1992년에 산 티켓은 72만원이었어요. 유레일 패스는 39만원이었고요.

18시간의 비행 후, 런던 히스로 공항에 도착. 현지 시각 오전 5시. 입국 수속, 배낭 회수 후 전철 타고 Bayswater 역 도착, Julius Caesar Hotel에 짐을 풀고 곧장 트라팔가 광장으로 가서 사진 찍고 맥도날드에서 Big Breakfast로 요기. 웨스트민스터 사원을 본 후 버킹엄 궁으로 가는 도중 근위병 교대 악주 행렬을 만나 따라옴. 11시 30분 교대식 시작. 끝나니 12시. Bayswater로 이동. 슈퍼에서 점심거리 사들고 오니 1시. 호텔 체크인하려는데 문제 발생. 3인실 하나가 빠졌음. 한참 따져서 방을 얻어냄.

아, 일기를 보다 그 때가 떠오르네요. 여행사에서 런던 도착 첫 날 1박이 포함된 상품을 팔았고 같은 비행기로 이동한 멤버들이랑 숙소에 체크인하러 갔더니 예약에 혼선이 있어 방이 하나 부족했어요. 방을 배정받지 못한 분이 영어를 할 줄 몰라 우왕좌왕... 1992년에는 영어 회화를 공부한 사람이 드물었어요. 그때 제가 직원이랑 열심히 싸워서 방을 쟁취해냈지요. ^^ 영어 공부한 보람을 크게 느낀 순간인데, 문제는 이후 저는 피리부는 사나이가 되어버렸어요. 같이 온 일행들이 다들 나만 졸졸 따라 다녔어요. 내가 놀러 온 건가, 여기 사람들 통역 가이드 해주러 온 건가, 헷갈릴 지경... ^^

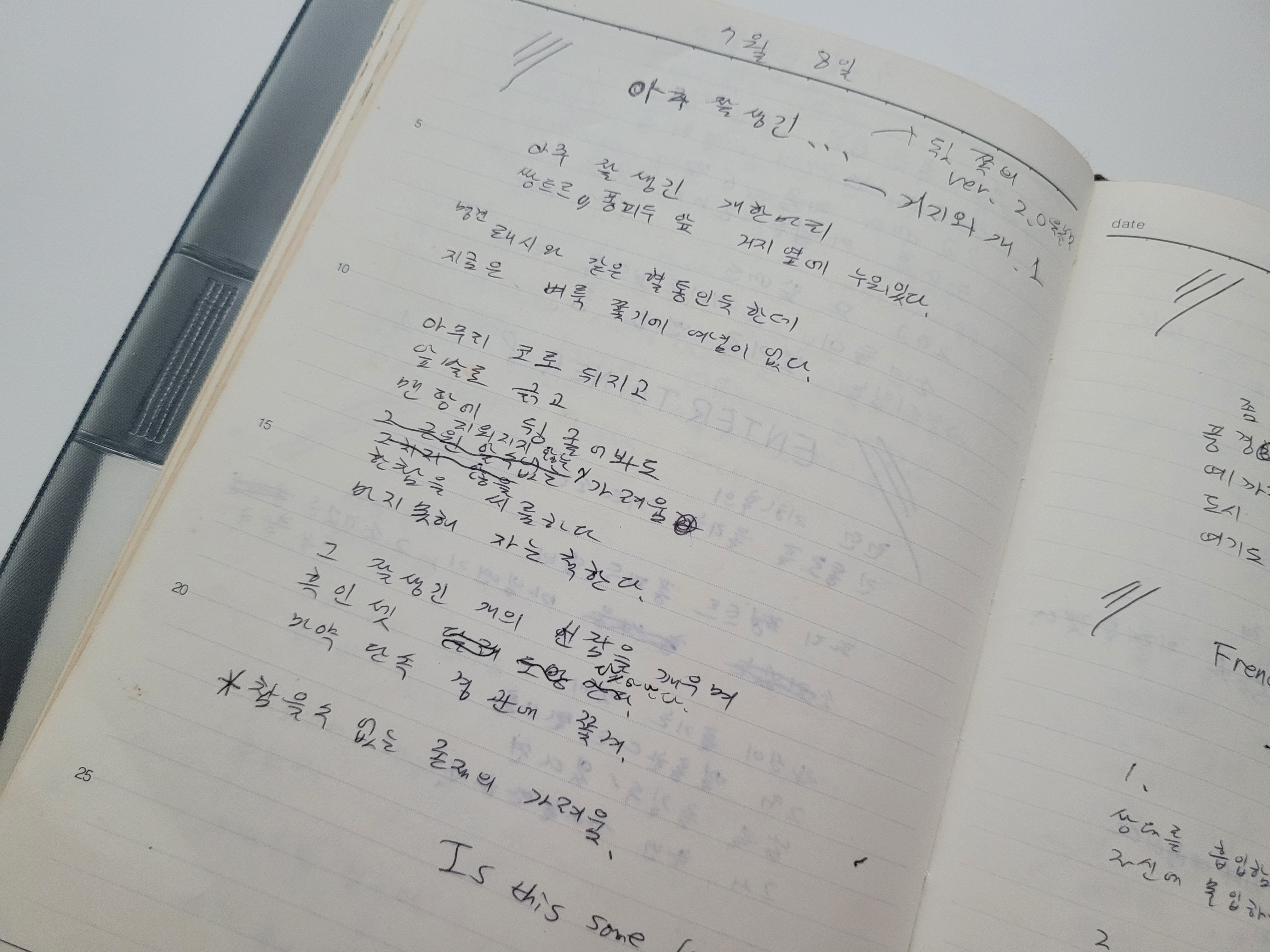

대학생 시절, 저는 어설픈 시를 짓기도 했는데요. 파리에서는 이런 글을 썼어요.

<아주 잘생긴 거지와 개>

아주 잘생긴 개 한마리

쌍트르 퐁피두 앞 거지 옆에 누워있다.

명견 래시와 같은 혈통인듯 한데

지금은 벼룩 쫓기에 여념이 없다.

아무리 코로 뒤지고

앞발로 긁고

맨땅에 뒹굴어봐도

지워지지 않는 가려움

한참을 씨름하다

마지못해 자는 척한다.

그 잘생긴 개의 선잠을 깨우며

흑인 셋 달아난다.

마약 단속 경관에 쫓겨.

참을 수 없는 존재의 가려움.

<참을 수 없는 존재의 가벼움>이란 책에 빠져 살던 시절이었지요. 대학 시절, 그런 고민을 많이 했어요. 인생의 허무를 어떻게 할 것인가? 마냥 즐거움이나 쾌락을 좇는 것도 답은 아니고, 그렇다고 재미없는 일만 하며 사는 것도 인생에 대한 예의는 아닌 것 같고... 어떻게 살 것인가...

그러다 유럽 여행을 하며 길거리 버스킹 공연을 봤어요. 1992년 당시 한국에는 버스킹이라는 문화가 없었는데요. 유럽의 거리엔 많더라고요. 그때 쓴 글.

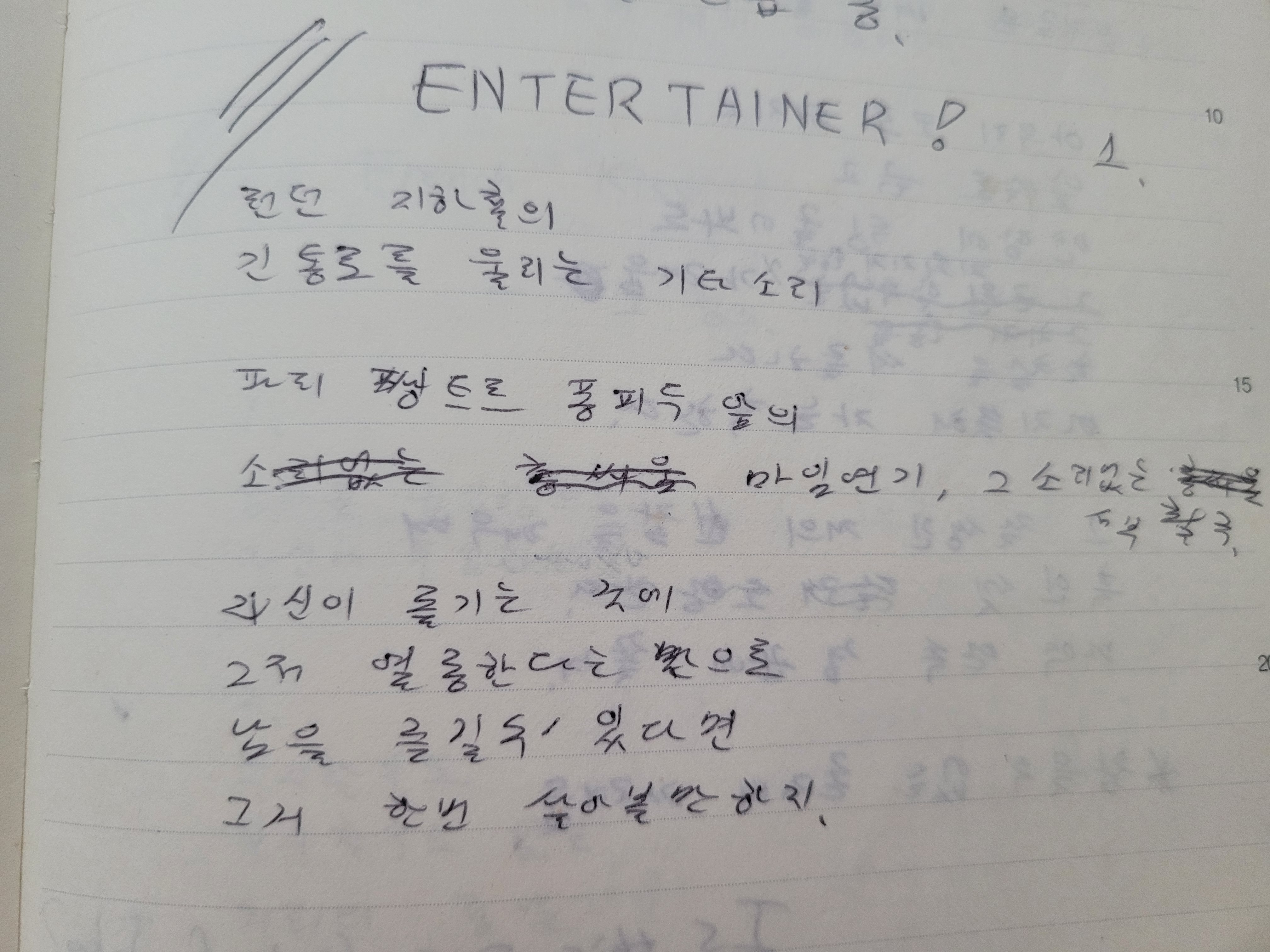

<Entertainer!>

런던 지하철의 긴 통로를 울리는 기타 소리

파리 상트르 퐁피두 앞의 마임 연기, 그 소리없는 서부 활극

자신이 즐기는 것에

그저 열중하는 것만으로

남을 즐길 수 있다면

그거 한번 살아볼만하지.

1980년대에 한국에서 자라던 저는 좋아하는 일을 하며 먹고 사는 어른을 거의 보지 못했어요. 유럽에서 처음 그런 사람들을 본 거죠. '남들을 즐겁게 해주는 일로 직업을 삼고 싶다.' 어쩌면 제가 훗날 예능 피디가 되고 Entertainer라고 스스로를 정의하게 된 계기가 아닐까 싶습니다. 스물 네살의 나는 저런 생각을 하고 글을 썼군요.

올 여름, 유럽 배낭여행 30주년을 맞아, 유럽으로 다시 떠납니다. 쉰 세 살에 만나는 유럽은 어떤 모습일까요?

'짠돌이 여행예찬 > 은퇴자의 세계일주' 카테고리의 다른 글

| 유럽에서는 프리 워킹 투어를 해보세요 (14) | 2023.09.01 |

|---|---|

| 유럽 여행의 시작, 파리 (17) | 2023.08.30 |

| 다케오 온천 올레 (12) | 2023.07.19 |

| 규슈 올레 가라쓰 코스 (13) | 2023.07.05 |

| 나가사키 여행기 2탄 데지마 (9) | 2023.06.21 |