신문 칼럼으로 난리가 났을 때, 부산에 내려갔습니다. 어머니를 찾아뵙고 싶었죠. 어머니의 반응이 궁금했습니다. 다행히 어머니는 인터넷을 하지 않으셔서 글의 반응을 모르셨어요. 당신의 이야기가 실린 신문을 꺼내놓고 이렇게 말씀하셨죠.

“완아. (어머니는 저를 도완이라는 아명으로 부르십니다.) 네가 예전에 쓴 칼럼은 항상 엄마에 대한 칭찬 일색이었는데, 이번 글은 헷갈리더라. 책을 많이 읽는다는 칭찬인지, 아버지의 마음을 살피지 못했다는 비난인지.”

“엄마, 좋은 사람, 나쁜 사람, 이렇게 딱 나눌 수 있는 건 아니잖아요. 그냥 좋은 일을 할 때도 있고, 실수할 때도 있는 거죠. 엄마 아빠, 둘 중 누가 좋고, 누가 나빴는지 제가 감히 어떻게 판단하겠어요. 다만 아버지에게는 나름의 사정이 있었고, 어머니에게도 이유가 있지 않았을까, 그런 생각을 해요. 젊을 때 두 분 다 사는 게 힘들어 서로의 마음을 헤아릴 여유가 없지 않았을까.”

“실은 네 신문 글을 읽고 문득 떠오른 생각이 있어. 10년 전 아파트 뒷산에 내가 텃밭을 가꿀 때인데, 어느 날 옆에서 텃밭 하는 노인이 묻더라고. 요즘은 왜 바깥양반이 안 보이느냐고. 그때 네 아버지가 나랑 싸우고 집을 나갔을 때였거든. 일이 있어 바쁘다고 했더니 그러는 거야. 바깥양반이 새벽마다 와서 내 텃밭에 거름 주고 물주고 그랬는데 요즘은 안 보여서 걱정했다고. 난 몰랐거든. 네 아버지가 내 텃밭을 보살펴준 줄은. 네 글을 읽고 문득 그 노인네 말이 떠올랐어. 어쩌면 네 아버지도 나름의 진심은 있었는데, 내가 그걸 몰라준 게 아닐까. 그 서운함이 상처가 된 게 아닐까.”

두 분이 이제 와서 화해를 하며 살기를 바라지는 않습니다. 너무 깊은 상처를 준 사람과 같이 산다는 건 끊임없이 과거의 고통과 직면하는 일이니까요. 차라리 각자의 욕망에 충실하며 여생을 즐겁게 보내는 편이 낫다고 생각해요. 비록 외로울지언정, 같이 사는 누군가를 끊임없이 미워하며 살지는 않을 테니까요.

서울로 돌아가는 날, 어머니가 종이꾸러미를 내오셨어요. 고향 집에 두고 온 제 일기장에서 나온 글이었습니다. 군대 갈 때, 제가 버리고 간 일기장을 어머니는 따로 챙겨두셨나 봐요. 그중에는 1988년 2월에 쓴 글이 있었습니다.

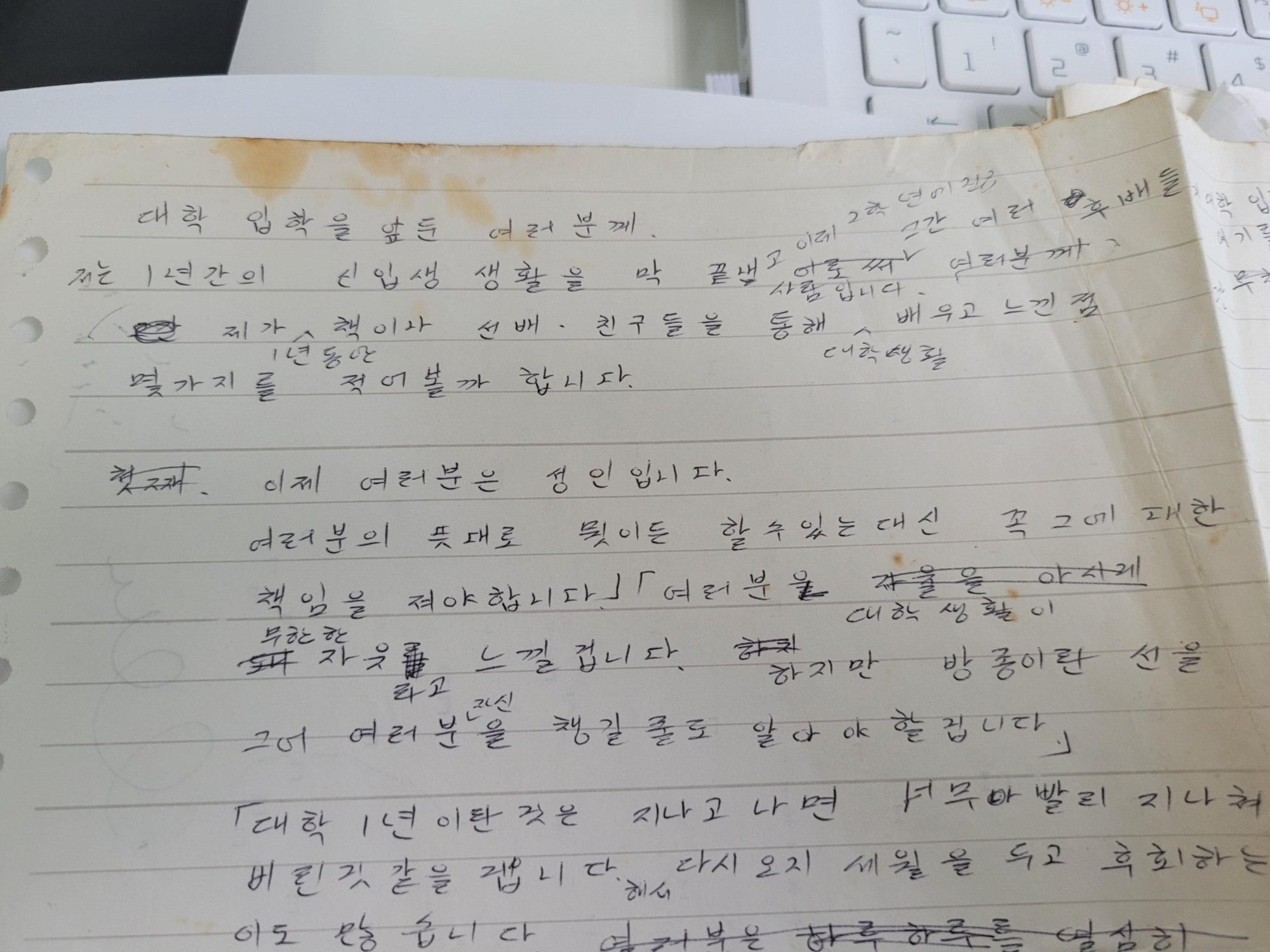

'대학 입학을 앞둔 여러분께

저는 1년간의 신입생 생활을 막 끝내고 이제 2학년에 진급하는 사람입니다. 그간 대학 입학을 앞둔 여러 후배들이 제게 대학 생활을 위한 조언을 구하려고 하더군요. 해서 제가 1년 동안 책이나 선배, 친구들을 통해 대학생활에 대해 배우고 느낀 점 몇 가지를 적어볼까 합니다.

이제 여러분은 성인입니다.

여러분의 뜻대로 무엇이든 할 수 있는 대신 꼭 그에 대한 책임을 져야 합니다. 여러분은 대학 생활이 무한한 자유라고 느낄 겁니다. 하지만 방종이란 선을 그어 여러분 자신을 챙길 줄도 알아야 합니다.

대학 1년이란 것은 지나고 나면 너무 빨리 지나쳐버린 것 같을 겁니다. 해서 다시 오지 않을 세월을 두고 후회하는 이도 많습니다. 산다는 것은 순간의 축적입니다. 순간순간을 소중히 살아가십시오.

책을 가까이하시기 바랍니다.

대학생에게 있어 독서는 취미가 아닙니다. 필수요건이지요. 책은 읽을수록 자신의 무지를 깨닫게 해줍니다. 아무리 많이 해도 지나치지 않는 게 있다면 바로 독서입니다.

행동하십시오.

대학인은 생각하고 마는 게 아닙니다. 생각하자 행동합니다. 생각이 모자랐거나 행동이 조급했다고 후회하지도 않습니다. 옳다고 생각한 것을 행동했으면 그것으로 옳은 것이지요. 젊음은 기성이 아닙니다. 그래서 불안하지만, 그 불안이 미래를 창조합니다.

사랑하십시오.

사랑은 여러분이 일생을 바쳐도 후회하지 않는 노력입니다. 사람의 마음을 정화하는 가장 큰 힘은 사랑입니다.

이상을 지니십시오.

일개 월급쟁이의 자질을 갖추기에 급급하지 말고 좀 더 원대한 이상을 품고 여유 있게 대학 생활을 이끌어가십시오.

주워들은 풍월이 너무 길어졌나 보군요.

여러분의 멋진 대학 생활을 기대해보며 이만 글을 줄입니다.'

글을 읽는 내내 손발이 오글거렸습니다. 아, 스무 살의 나는 뻔뻔하게도 이런 글을 쓰는 아이였구나. 고작 대학 생활 1년 하고, 신입생들에게 충고랍시고 글줄을 내미는. 이 글을 쓴 스무 살 민식이의 진심을 압니다. 누군가에게 간절하게 도움이 되고 싶었던 거죠. 문득 이 글을 쓴 스무 살의 나를 만나 안아주고 싶었습니다. 이렇게 부족한 글을 쓰지만, 난 너의 진심을 안다. 누군가는 이 글을 보고 네게 손가락질하겠지. 대학 2학년이 뭘 안다고 감히. 괜찮아. 이해받기를 바라는 마음에 글을 쓰지만, 글은 항상 오해의 여지를 남기니까.

다시 블로그를 시작하는 일이 쉽지는 않았습니다. 글로 사고를 친 내가 다시 글을 쓰는 게 옳을까? 괜히 사람들의 분노를 자아내는 건 아닐까. 그냥 계속 칩거하며 살아야 하는 게 아닐까. 어머니가 챙겨주신 옛 일기장에서 스무 살의 나를 만나 쉰넷의 제가 위로를 얻었습니다. 스무 살의 나는 누군가에게 도움이 되길 간절히 소망하며 저 부족한 글을 썼습니다. 그 시절의 마음을 떠올리며 다시 용기를 냅니다.

1년만에 올린 글에 달린 댓글을 하나 하나 읽었습니다.

큰 잘못을 저지른 제게 따스한 손길을 내밀어 주신 모든 분들, 정말 고맙습니다.

여러분들이 저의 아침을 다시 살린 은인이십니다. 감사합니다.

'공짜로 즐기는 세상' 카테고리의 다른 글

| 누군가를 짝사랑할 때 필요한 것, 두 가지 (7) | 2022.08.08 |

|---|---|

| 오토바이와 부딪혔어요 (28) | 2022.06.27 |

| 고독을 선택한 이유 (89) | 2021.11.10 |

| 나무도 질투를 할까? (19) | 2020.10.13 |

| 되고 싶은 건 없고, 하고 싶은 건 많고 (18) | 2020.08.13 |